입춘(立春)은 24절기 중 첫 번째 절기로, 봄의 시작을 알리는 중요한 날입니다. 이날을 맞아 우리 조상들은 한 해의 행운과 건강을 기원하는 다양한 풍습을 이어왔습니다. 그중에서도 ‘입춘대길 건양다경’이라는 문구를 집안에 붙이는 전통은 특히 널리 알려져 있습니다. 이번 글에서는 ‘입춘대길 건양다경’의 의미와 유래, 그리고 입춘첩을 붙이는 방법과 기간 등에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

1. 입춘의 의미와 중요성

입춘은 한자 그대로 ‘봄이 서다’라는 뜻으로, 양력 2월 3일 또는 4일경에 해당합니다. 이날부터 본격적으로 봄이 시작된다고 여겨지며, 농경 사회였던 우리나라에서는 매우 중요한 절기 중 하나였습니다. 입춘을 기점으로 날씨가 점차 따뜻해지고, 농사 준비를 시작하는 시기로 인식되었습니다.

2. ‘입춘대길 건양다경’의 의미와 유래

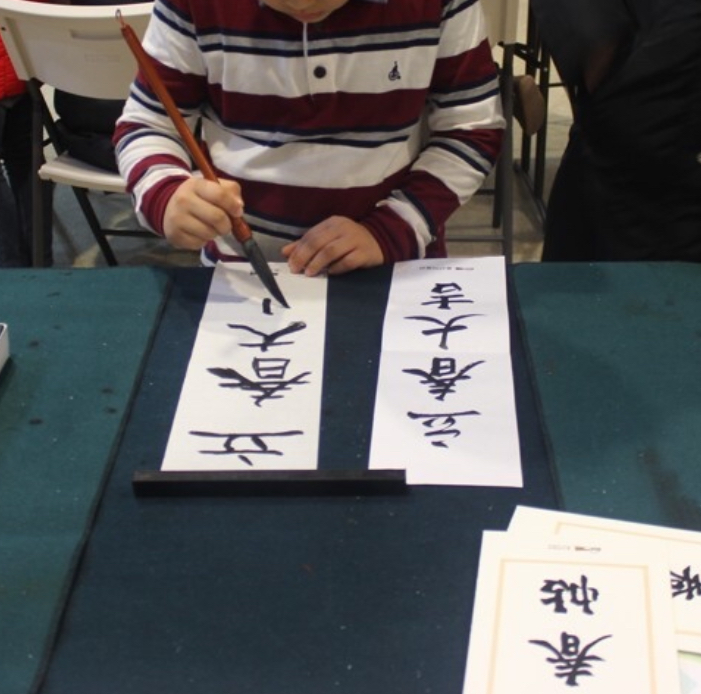

‘입춘대길(立春大吉)’은 ‘입춘을 맞아 큰 행운이 깃들기를’이라는 뜻으로, 새해의 시작을 길하고 복되게 보내길 기원하는 문구입니다. ‘건양다경(建陽多慶)’은 ‘밝은 기운이 세워지고 경사가 많기를’이라는 의미로, 새해에는 좋은 일과 기쁜 소식이 많기를 바라는 마음을 담고 있습니다. 이러한 문구를 붉은 종이에 써서 대문이나 기둥에 붙이는 풍습을 ‘입춘첩(立春帖)’이라고 합니다. 이는 집안에 복을 불러들이고 액운을 막아준다는 믿음에서 비롯되었습니다.

입춘첩의 유래는 중국에서 시작되어 고려 시대에 우리나라로 전해졌습니다. 『고려사(高麗史)』에 따르면, 고려 시대에는 입춘날에 관리들에게 1일 휴가를 주고 입춘 하례를 행하였으며, 왕이 신하들에게 입춘을 상징하는 작은 표기인 춘번자(春幡子)를 나누어 주었다고 기록되어 있습니다. 조선 시대에는 관상감(觀象監)에서 입춘날 붉은색 안료인 주사(朱砂)로 벽사문(辟邪文)을 써서 대궐 안으로 올리면, 대궐에서는 이를 문기둥에 붙였다고 합니다.

3. 입춘첩 붙이는 방법과 기간

입춘첩은 일반적으로 입춘 당일에 붙이며, 붙이는 시간은 그 해의 입춘 시각에 맞추는 것이 좋다고 전해집니다. 예를 들어, 2024년에는 2월 4일 오후 5시 27분이 입춘 시각이었습니다.

붙인 입춘첩은 다음 해 입춘 전까지 그대로 두는 것이 일반적이며, 일부 지역에서는 우수(雨水) 전날에 떼어내기도 합니다.

입춘첩을 붙이는 정확한 시각은 매년 달라지므로, 해당 연도의 입춘 시각을 확인하시는 것이 좋습니다.

4. 입춘첩에 사용되는 다양한 문구

‘입춘대길 건양다경’ 외에도 입춘첩에는 다양한 길상 문구가 사용됩니다. 예를 들어, ‘소지황금출(掃地黃金出)’은 ‘땅을 쓸면 황금이 나온다’는 뜻으로 부귀영화를 의미하며, ‘개문만복래(開門萬福來)’는 ‘문을 열면 모든 복이 온다’는 의미로 집안에 복이 가득하기를 바라는 마음을 담고 있습니다.

5. 입춘과 관련된 풍습

입춘에는 입춘첩을 붙이는 것 외에도 다양한 풍습이 전해져 내려옵니다. 예로부터 농가에서는 입춘날 보리뿌리를 캐어 그 해 농사의 풍흉을 점치기도 했습니다. 보리뿌리가 세 가닥 이상이면 풍년, 두 가닥이면 평년, 한 가닥이면 흉년이 든다고 믿었습니다.

또한, 입춘날에는 봄나물을 먹어 겨우내 부족했던 영양을 보충하고, 한 해의 건강을 기원하는 풍습도 있습니다. 냉이, 달래, 씀바귀 등의 봄나물은 비타민과 무기질이 풍부하여 신진대사를 촉진하고 면역력을 높여주는 효과가 있습니다.

6. 현대에서의 입춘첩

현대에는 전통적인 붓글씨 대신 인쇄된 입춘첩을 사용하거나, 디지털 기술을 활용하여 다양한 디자인의 입춘첩을 제작하기도 합니다. 또한, 아파트나 현대식 주택의 구조에 맞게 현관문이나 거실 등에 입춘첩을 붙여 한 해의 행운을 기원하는 사람들이 늘어나고 있습니다.

입춘첩을 붙이는 전통은 단순한 장식이 아니라, 한 해의 복과 안녕을 기원하는 조상들의 지혜와 따뜻한 마음이 담긴 풍습입니다. 현대의 생활환경에 맞게 변형되더라도, 그 본래의 의미를 되새기며 이어가는 것은 우리의 소중한 문화유산을 지키는 일일 것입니다.